どうも、元ゲームイラストアートディレクターのハシケン(@conteanime)です。

クリスタで絵を描いていてキャンバスの中で動かしたい、一部を移動してバランスを取りたい・・・なんて状況はよくあると思います。

ということで今回は、描いている線や絵を移動するときによく使われる3つの方法について詳しく紹介していきます。

目次

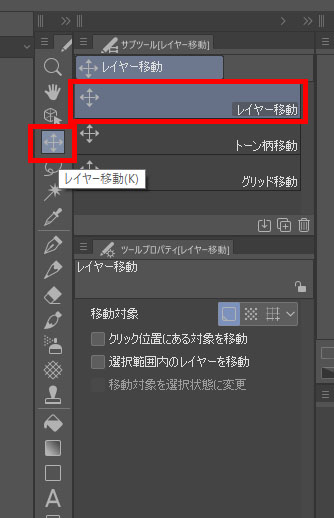

まるごと絵をずらすなら「レイヤー移動」ツールを使おう

キャンバスの中で描いている絵を全体的に動かしたい、そんなときは「レイヤー移動」が最も手っ取り早いかもしれません。

ツールパレットの中の矢印が十字に組み合わさっているものが「レイヤー移動ツール」で、そのサブツールにある最上段の「レイヤー移動」をつかえば選択したレイヤー上にある絵をドラッグで移動できます。

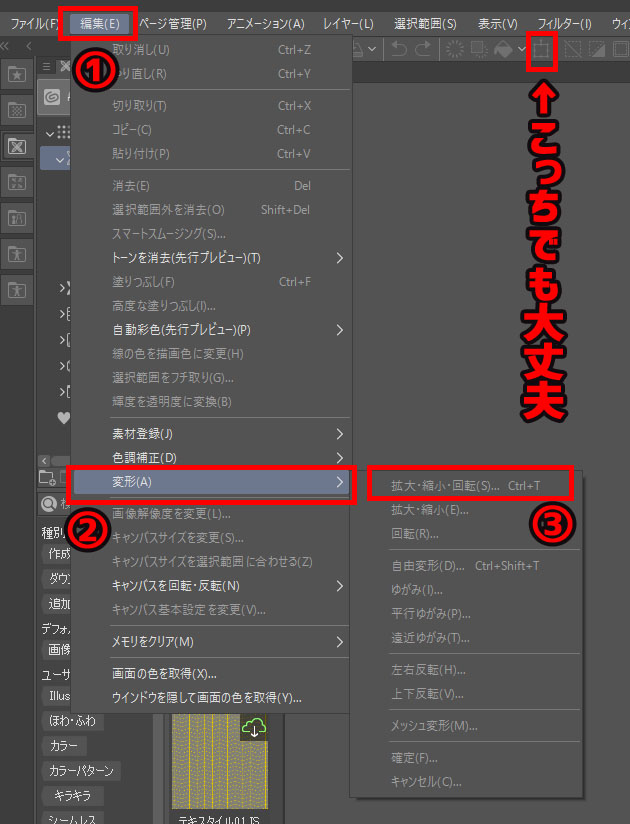

同じくサクッと絵を動かしたいなら、変形「拡大・縮小・回転」機能を使おう

同じくサクッと動かせるのが、「変形」機能を使う方法です。

特に普段からショートカット操作で「拡大・縮小・回転」、もしくはコマンドバーでよく使っているならレイヤー移動よりもこちらのほうが手っ取り早いでしょう。

今描いているレイヤー上のものをすべて動かしたいなら、即座に「拡大・縮小・回転」の操作押してしまえばドラッグで動かせます。

さらに絵や線を移動するときは多少角度を変えたり大きく(小さく)して調整したいときもあると思いますが、その際も「拡大・縮小・回転」で動かしていればそのまま変形もできます。

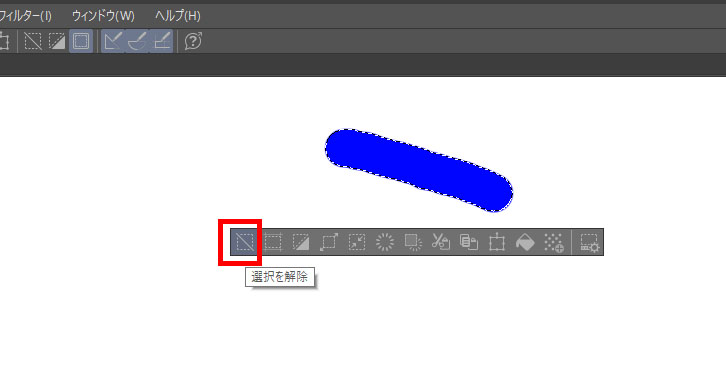

調整後は確定を押して、選択範囲ランチャーがそのまま残っていたら左端のボタンを押すかメニューバーの「選択範囲」-「選択を解除」を押しましょう。

横長のバーが「選択範囲ランチャー」です

こちらの操作もレイヤー移動と同じく、そのまま使う場合はアクティブになっているレイヤー上の描画データを選択して動かすかたちとなります。

そうではなく描いている線の一部を動かしたい場合は、次で紹介する「選択範囲ツール」を使うといいでしょう。

一部の範囲を指定して動かしたいなら、「選択範囲」ツールを使おう

描いたキャラの顔を動かして調整したい、目や腕の先だけを動かしたい・・・という場合には「選択範囲」ツールでサブツールから「投げなわ」を選んで使いましょう。

目や手など動かしたい部分を投げ縄でぐるっと囲むと閉じて選択範囲を確定してくれるので、

その状態で前章の「拡大・縮小・回転」の操作を行うと対象の周りにボックスが現れて動かせる状態になります。

ボックスで拡大縮小や回転が可能です

おまけ:絵のバランス調整は投げなわを使うことが多い!

ラフを描いていて絵のバランスを直したい、たとえば顔を細くしたり腕の角度を変えたりする場合には投げなわ選択で対象を囲んで変形するのが一般的なやり方でしょう。

もちろん正しいバランスをとるためにもある程度の絵の知識やデッサン力は必要になりますが、アナログではできなかった線の移動・調整をおぼえるとそれだけでも以前より少し絵が上手くなるでしょう。

早くクリスタに慣れて自由に描きたいなら効率いい手段も使ってみよう!

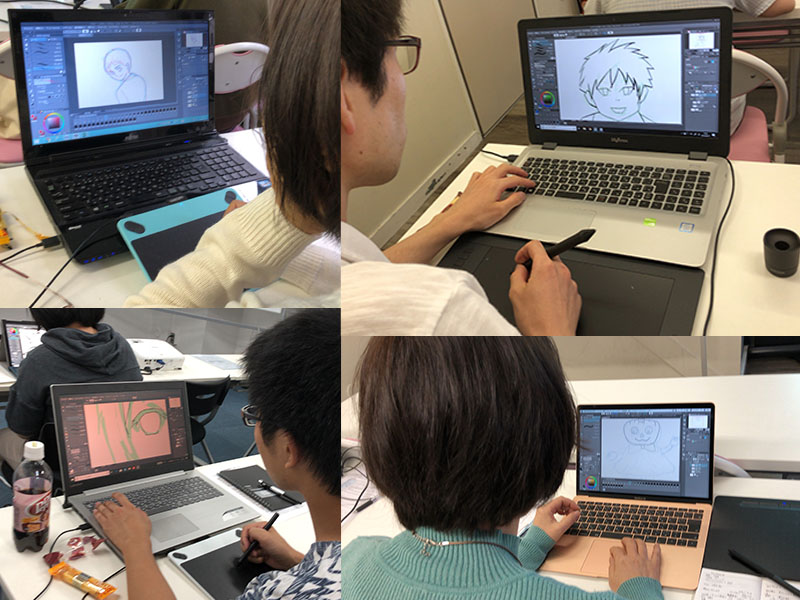

デジタルやクリスタで自由に絵を描くにはそれなりの知識や技術も必要ですが、独学だけで進めていると練習が正解かわからず遠回りになりがちです。

実は絵やデジタルが早く上手くなりたいときは、絵のわかる第三者からアドバイスを受けながら練習した方が圧倒的に近道なんです。

逆にもしそういう人が身近にいないなら、一般向けのイラスト講座を使えばひとりでやみくもに進めるよりだいぶスムーズに上達していけるでしょう。

以下ではデジタルイラストやクリスタ初心者さん向けの講座を例として紹介しておくので、上達できず悩んだら参考にして下さい。

「デジ絵ワークショップ」動画講座

公式サイト:https://cm.clipstudio/video-course

『デジ絵ワークショップ』はクリスタの操作とデジタル絵の基本「アニメ塗り」が覚えられる【デビュー編】、さらにクリスタの特殊機能を学べる【レベルアップ編】で構成された動画講座です。

購入者だけが視聴できるYouTubeの限定公開システムにより、多くの人が普段から見慣れているYouTubeのあの画面でいつでもどこでも受講できます。

※動画講座の画面、右上は講師のハシケン(本人)ですw

内容がわからないときは動画ごとのコメント欄に書き込めば直接講師より回答が届くので悩んで手が止まることも少ないでしょう、受講者の年代が30~70歳以上と幅広いのも特徴的です。

支払いは初回購入時のみで一般の講座よりも安く視聴も無制限なので、受講期限にあせることなくあなたのペースでじっくり学んでいけるでしょう。

今すぐクリスタを覚えて「早くデジタルで自由に絵を描きたい」大人の方におすすめしたい、使い勝手のいいデジタル講座です。

まとめ

絵や線の移動はまさにデジタルならではの特権です、今回のような方法をおぼえてぜひ状況に応じて使い分けられるようになっていって下さい。

▼次はコチラ!

クリップスタジオをパソコンで使うおすすめスペックと機種の選び方