どうも、アートディレクターのハシケン(@conteanime)です。

以前からガチャに関しては賭博性が強いという意見もあって問題視する向きもありましたが、未だに日本では明確な判断がされないままスマホゲームの収益の根幹として存在し続けています。

★ソシャゲのイラスト部分に関しては、イラストレーター多すぎ?ソシャゲ業界にみる絵師の現状と対策【2020年版】も参考になります。

目次

規制の前に、ソーシャルゲームやスマホゲームの「ガチャ」ってなに?

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003343.000007006.html

ガチャ【ガチャ】

1 《自動販売機のハンドルを回す音から》カプセルトイのこと。商標名。

2 スマートホンや携帯電話のソーシャルゲームなどで、1回数百円程度の抽選によって、ゲーム内で用いるカードや仮想的な物品を購入する仕組み。→コンプリートガチャ※コトバンクより引用

ソシャゲやスマホゲームで使われているのは、2番の意味になります。いわゆるくじ引きのようなもので、ゲーム内の固有メダルを使ってランダムでキャラやアイテムを手に入れてゲーム進行を有利に働かせるものになります。

いいものが出れば進行が楽になり承認欲求も満たされるために、プレイヤーの1割ほどの人がガチャに一定のお金を使用しているという下のような調査もあります。

スマホゲーム:ユーザーの平均課金額は年間2万1000円

スマホゲームについて、無料利用者は89.1%だった。課金者(10.9%)のうち平均利用額より少ない人を「低額利用者」、多い人を「高額利用者」と定義。7.6%の低額利用者は年に約7000円を使っているが、3.2%の高額利用者は約5万6000円を使っていた。

※MANTANWEBより引用

いわゆるくじびきなのでお金を掛ければ掛けるほど当たる確率が高くなる・・・という気がしますが、一部で不正なプログラム操作をメーカーが行っているのではないかという疑いの持たれるゲームがこれまでいくつかありました。

そういった不正が疑われた場合はメーカーが認めた場合、ある程度の返金処置がなされますが騒動のためにゲームが終了となった例は少ないでしょう。

特に大手メーカーの場合は、返金後は元通りに進んでいくことが多い印象です。

基本的にガチャ問題の多くは珍しいアイテムやキャラの当たる確率が正しい数字で表記されているのか・・・というあたりに集約されます。

2010年頃から度々話題になるソーシャルゲームの課金要素は今のスマホゲームにも基本的に受け継がれている要素であり、当時根付いた悪い印象というのは今も特に変わってはいないようです。

規制間近?日本のソシャゲやスマホゲームの収益は海外以上にガチャに完全依存している

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003343.000007006.html

どうしても現状の基本プレイ無料のビジネスモデルの中でメーカー側が利益を出そうとすると、ガチャという形しか日本では有効なものがないということでソシャゲ以降基本的には変わらぬ状態が続いてきました。

その状態でいかにルールを守ってフェアにやりつつ適度にユーザーの射幸心をあおって課金に結びつけるか―――というのがスマホゲーム運営の手腕になります。

批判をかわすためというわけではないですがガチャを使わないスマホゲームもいくつかは存在しています、しかしそういうゲームの殆どが結局は満足いく利益が出せずに短期間で運営を終了していっているのも事実です。

規制は是か非か?プレイヤーがスマホゲームのガチャに課金をして廃課金者へとつながっていく流れ・・・

ガチャという存在の価値観をどうとらえるかで、無料で気楽にゲームアプリをやり続けるかいわゆる廃課金者となるかという差へと繋がっていきます。

貴重なアイテムやキャラといっても結局はデジタルデータなのでゲームが閉鎖(クローズ)したら一銭の価値もなくなってしまいのが事実です。

課金ユーザーにとっては今やってるゲームで得られる価値こそが第一であり、コレクションのような永続的価値観はおそらく求めてないと考えてもいいのかもしれません。

直接お客さんからお金が入って来るわけではなく、あくまでも機械をパチンコホールに売って利益が出るいわゆるBtoBだったからかもしれません。

でもスマホゲームを下請けでなく自社でやってる場合、お客様一人一人から課金されるお金がゲームを作ってる人たちの利益(=給料)へとダイレクトに繋がっています。

その上運営側には、日々分刻みで売り上げの状況がわかるので余計にダイレクトにお金の流れを感じてしまう部分はあるでしょう。

女の子の水着キャラを入れたら課金が増えるとか、人気キャラの新しい絵を加えたら売上が上がるとかはデータの統計としてあるのでそういう施策を定期的に行って運営していくことになります。

作ってる側からすると、

・・・と最初は思ってましたが驚くくらい露骨に売上あがるんですね、ゲームをする際は運営にいいようにもてあそばれないようを気をつけたいところです。

身近なスマホでプレイするゲームアプリだからこそ抱える負の部分とは?だから規制が叫ばれる!

スマホゲームの問題は、おそらく作り手とユーザーの間に余計なものがなさすぎる部分も大きいでしょう。

さらに運営のさじ加減で昨日までAだったものが突然今日からBにされる・・・なんてことも実際にありえるから、しょっちゅう炎上が起こってしまうわけです。

特にスマホゲームは普通の家庭用ゲームと違って常にリアルタイムで調整がかけられるので、調整を人の手でやってる以上絶対に抜け落ちる部分も出てしまうんですよね。

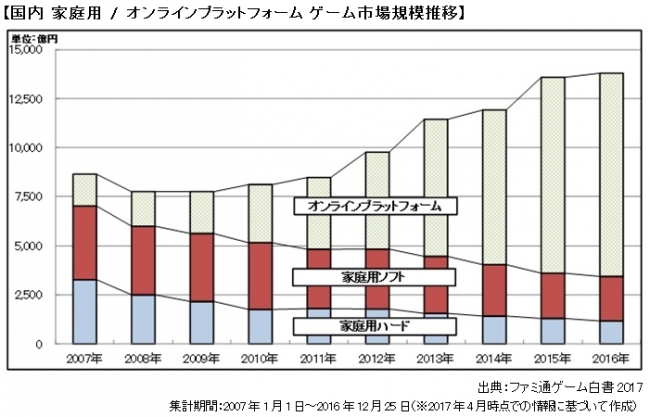

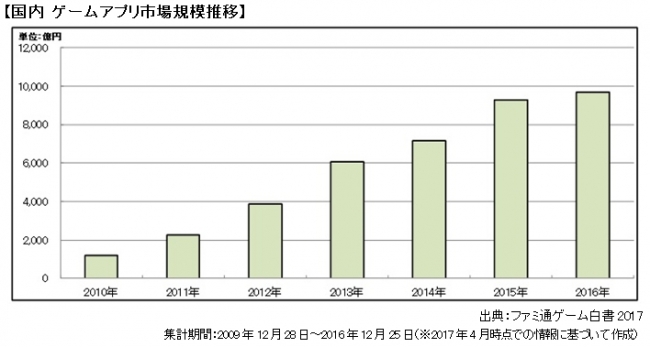

逆にいえばそのリアルタイム感が、今のスマホ・SNS全盛期にフィットしたからこそ家庭用ゲーム機を抜いて一大市場を築いたのかもしれません。

ガチャはゲームにハマっている時は確かに魅惑的な破壊力があります。

テレビ前のゲーム機でなくスマホという誰でも触れられるところでプレイできてしまうからこそ、何かあった時に即大きな問題に繋がりやすいともいえます。

まとめ

まずはメーカーの自主規制で対応するのか、もしくは国が直接規制をかけるのか?

いずれにせよ、大きすぎる市場になったため現状のままということは少ないでしょう。

▼次はこちら!

似顔絵イラストを写真から作成できるアプリ&サイトおすすめ17選!【2020年版】