こんなことで悩んでいませんか?

動画講座なら悩まず成長できます!

デジタルで絵やイラストを描けるようになりたいけど独りでやれる自信がない……

そんな時に試してほしいのが『動画講座』という手段なんです。

仕事や家事のスキマ時間にデジタルをおぼえて自由に描けるようになる、そんなことが【デジ絵ワークショップ】動画講座なら今すぐムリなく実現できます。

見てさわって覚えるカンタン③ステップ

【デジ絵ワークショップ】動画講座は、デジタルやクリスタの使い方を覚えて自由に描けるようになるための動画講座です。

ゼロから基本を身につけられる【①クリスタデビュー編】、さらに発展としてクリスタの便利な特殊機能まで覚えられる【②クリスタレベルアップ編】の2章仕立てで構成されています。

【クリスタデビュー編】では①デジタルの基本、②クリスタの使い方、③アニメ塗りの手順、という3ステップの動画を見ながら一緒に手を動かすことで デジタルで絵を描くために必要な知識・技術が自然と身につけていけます。

さらにクリスタの基本がわかってもっと上達していきたいときは【クリスタレベルアップ編】でさまざまな特殊機能・操作を学ぶこともできる、基礎から応用までおさえたお得な2in1の動画講座です。

学べる主な内容

第1章『クリスタデビュー編』

ステップ①デジタル準備編

- グレードとソフトの立ち上げ

- タイトルバー/メニューバー/コマンドバー

- まず覚えたい基本の7つのパレット

- パレットの表示/非表示、動かし方

- ワークスペースを使いこなすコツ

- 新規キャンバスの作成

- 解像度とキャンバスサイズ

- アンチエイリアス

ステップ②クリスタ基礎知識編

- ツールパレットのすべて

- ブラシツールに消しゴムツール

- カラーアイコンと色の設定方法

- スポイトツールを自在に使う

- 多用不可避!取り消し&やり直し

- ナビゲーターパレットの使い方

- レイヤーの基本をおさえる

- レイヤーパレットの使い方

- 保存とショートカットキー

- ショートカット設定と片手デバイス

- コマンドバーとクイックアクセス

- 環境設定の変更方法

- iPadでクリスタを使うコツ

- クリスタのアップデート手順

ステップ③デジタルの基本手法【アニメ塗り】

- ①ラフ:絵を描くブラシの選び方

- :ペンタブに早く慣れるコツ

- :手ブレ補正

- :キャンバスを回しながら描く

- :選択範囲と拡大/縮小/回転

- ②線画:不透明度とトレース手順

- :画像をクリスタで開く方法

- :線の色を描画色に変更

- :線画をきれいに描くコツ

- :ラスターレイヤーとベクターレイヤー

- ③着色:塗りつぶしの設定(ツールプロパティ)

- :自動選択ツールの使い方

- :レイヤーの分け方と並べ方

- :影とハイライト(光)

- :下のレイヤーでクリッピング

- :秘技!投げなわ塗りとは?

- :色調補正で色を自由に調整

- ④データの保存と書き出し

- ……etc.

★総動画本数46本(計3時間9分)

第2章『クリスタレベルアップ編』

①早めに知っておきたい便利機能

- 描きやすくなる「新規ウィンドウ」

- スポイト効率UP「サブビュー」

- 描いた絵を録画!「タイムラプス」

- プロも使う最後の調整術 「ゆがみ」

- 文字も自由に使いこなす「テキスト」

- 絵や文字の周りにフチをつけられる「フチ取り」

②表現力を高めるための必須機能

- キレイな円や四角も自由自在「図形」

- ブレない線が気楽に描ける「定規」

- 色の濃淡効果「グラデーション」

- 絵にさらなる魅力を「フィルター」

- 柄や模様を描く「デコレーション」

③絵をレベルアップする特殊機能

- 色の表現には不可避「合成モード」

- 塗った色を自由に変える「色調補正」

- 加筆調整がラクに「レイヤーマスク」

- 使いこなせ「ベクターレイヤー」

- 絵がレベルアップ「デッサン人形」

- 背景や小物に必須の「パース定規」

- ……etc.

★総動画本数28本(計3時間5分)

すぐ相談できるから不安が少ない!

★質問可能な環境が複数あるので、独学のように悩んで手がいちいち止まることなく進めていけます

①動画ごとのコメント欄

全動画に専用コメント欄が用意してあるので、わからないときは書き込めば講師から折り返し回答が届きます

②無料ZOOM相談会

受講者限定の相談会(不定期)もあるので、絵の上達や副業など何でも気楽にご相談ください(※自由参加)

③もちろんメールでもOK

より密な絵に関する相談事は、メールで直接講師に尋ねることも可能です

講師プロフィール

ハシケン

(株式会社Create Archives/元ゲームイラストアートディレクター)

絵を描く仕事数社で勤務、キャラクターデザイン・アニメ原画・イラスト監修などの業務に従事

商業代表作:

- 『2027 Ⅰ・Ⅱ』(メインキャラクターデザイン)

- 『海賊道』(アートディレクター)

- 『戦国修羅SOUL』(アートディレクター)他、多数

独立後はおもに絵やデジタルで悩む人向けの発信を行う

- ブログ【コンテアニメ工房】(1,000万人以上が訪れた絵のサイト)

- YouTube【ハシケンちゃんねる】(登録1万人突破)

- イラスト講座【デジ絵ワークショップ】主催(150名以上参加)

著書「ブログ×絵×ブランディング」(ソシム)

児童書「なんでやねん!ツッコミ ことわざ・慣用句」(学研)など

もう一人で悩まないでください!

はじめまして、【デジ絵ワークショップ】動画講座講師のハシケンです!

『デジタルで絵を描きたいけど手順やソフト操作がわからない💦』

…ネットで絵の発信をしていると、そんな悩みやご相談をよくもらいます。

実は自分も絵の仕事で勤めてたときデジタル移行に苦労したんで、悩む気持ちがよくわかるんですよね。

そんなふうに苦労してほしくないとの想いから独立後はブログやYouTubeでノウハウをお届けしたり、現実のイラスト講座【デジ絵ワークショップ】も25回以上開催してきました。

※当ページの写真はすべて実際のワークショップで撮影させていただいたものです

全国から150名以上もの方にご参加いただきましたが感染拡大で継続が厳しくなり…

新たに【デジ絵ワークショップ】動画講座として、自宅で好きな時間にデジタルやクリスタを習得できる形へと生まれ変わりました。

すでに100名以上の受講者さんたちが、オリジナルのLINEスタンプを作ったりネットに漫画を投稿するなどそれぞれに楽しんでくれています。

この講座ではあえて質問回数に制限を設けていません。買い切りにして視聴期限を撤廃したのも、サブスクで時間に追われることなく受講者さんたちにあせらず進めてほしいからです。

わからない時は遠慮なく何度でも質問してください、長年絵で働いてきたプロの責任で必ず解決します。

もう独りで悩まなくて大丈夫です、絵に関する心配や不安は全てここで解消してあとはただただ楽しく描いていってください。

先に始めた皆さんのようにあなたもデジタルで自由に描けるようになる瞬間はもう目の前です、動画講座で待ってます!

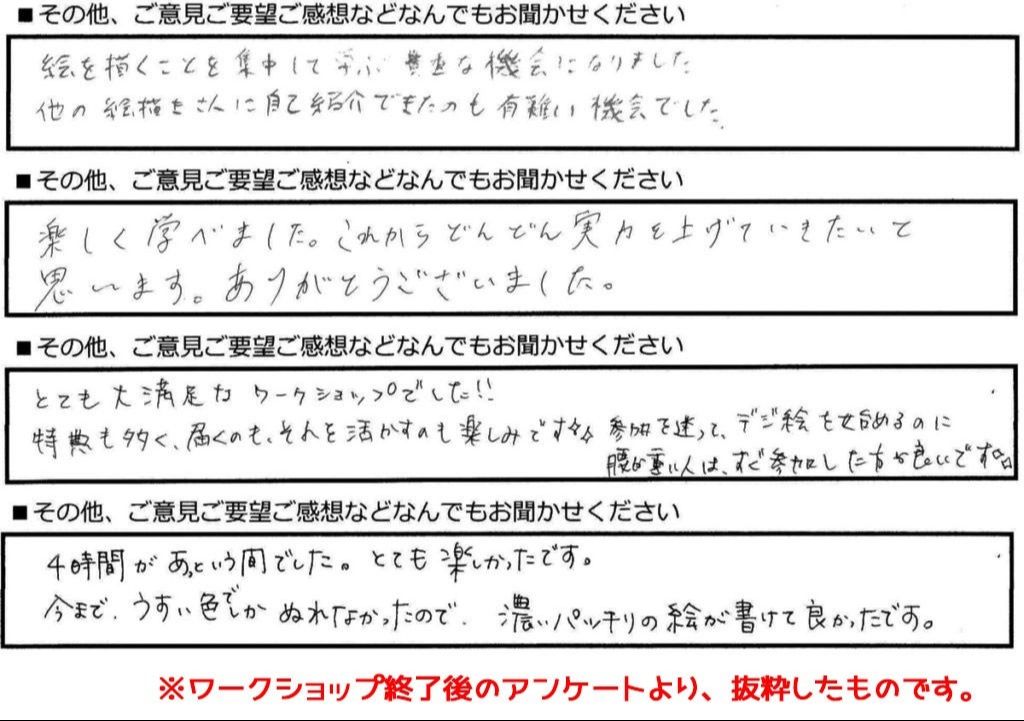

お客様の声

※講座ご利用後に頂いたアンケートより

選ばれる7つの理由

デジタルの完全ビギナーでも動画にそって一緒に手を動かせば、ムリなく理解できます

時間・場所・学習ペース、すべて自由にオンラインで学べるので忙しい人でも安心です

No.1人気ペイントソフトの基本から特殊機能まで、お得な2章構成で覚えられます

過去25回以上開催したリアルワークショップの内容がベースなので、不安なく学べます

わからない時は講師に直接相談できる手段が多くあるので、悩む心配がありません

講座内容はPDFでもダウンロードできるので、あとからの復習が進めやすくなっています

流行りのサブスクではなく追加料金も一切ないので、あせらず取り組めます

受講であなたはこう変わる!

★ デジタルで好きな絵が描けるようになれる!

★ クリスタを不安なく楽しく使っていける!

★ 特殊機能を覚えて絵の表現がどんどん増えていく!

★ 絵やキャラ、作品を描いて自由に発信できる!

★ あなただけの表現力を仕事や趣味に活かせる!

★ 絵の悩みを気楽に相談できるプロと知り合える!

★ 将来の副業や副収入に絵をつなげられるかも?

今だけの4つの特典もついてくる!

①オリジナルPDF資料(全146ページ)

動画内で使用している146ページの資料をPDFデータでも確認できます。わからない部分の復習にお役立て下さい。

②レイヤー確認データ(.clip)

レイヤーの並びや構成が確認できるクリスタデータをプレゼントします。※動画講座『デビュー編』1章よりダウンロードできます。

③ゼロからデジタルを始める動画講義(1時間)

過去に有料開催したオンラインセミナーのアーカイブス動画を、特別編集版でご視聴頂けます。

④iPadでクリスタを快適に使うマニュアル

クリスタをiPadで使いたい人のために、スムーズに使っていけるマニュアルをプレゼントします。※動画講座各編の1章よりダウンロードできます。